「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案(年金法改正案)」が、2025年5月16日に国会に提出され、6月13日に成立しました。

その内容を、厚生労働省の公式資料に基づいて解説しています。

元資料:厚生労働省『年金制度改正法が成立しました』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

動画でさっと概要を知りたい方はこちら

年金制度改正の基本的な考え方

今回の年金制度改正は、働き方や家族の形が多様化している現代社会に対応するために行われました。改正の基本的な考え方は、次の2つです。

- 働き方や生き方、家族構成の多様化に対応する

- 現在の受給者、将来の受給者の双方にとって、老後の生活の安定、所得保障の機能を強化する

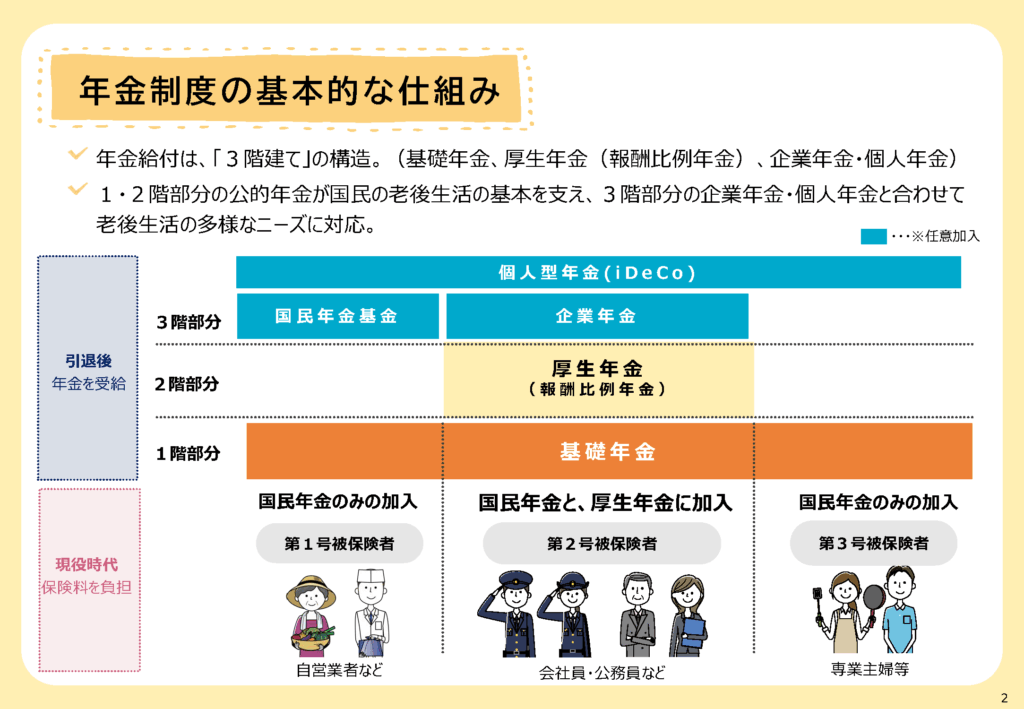

日本の年金制度の基本構造

改正内容に入る前に、日本の年金制度の基本的な仕組みを確認しておきましょう。

日本の年金制度は「3階建て」の構造になっています。

(年金制度総論 p.2より引用)

1階部分:基礎年金

すべての国民に共通する年金です。20歳から60歳まで加入します。

2階部分:厚生年金(報酬比例年金)

会社員や公務員などが加入する年金です。働いていた期間の賃金に応じて年金額が決まります。

3階部分:企業年金・個人年金

企業年金や個人型年金(iDeCo)、国民年金基金など、任意で加入できる年金です。

現役時代に保険料を負担し、引退後に年金を受給するという基本的な仕組みは変わりません。

主な改正内容

1. 社会保険の加入対象の拡大【最重要改正】

週20時間働けば、勤め先にかかわらず社会保険に加入できるように

これまでは、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するには、企業規模や月収などの複雑な要件がありました。今回の改正により、加入要件がシンプルになります。

改正のポイント

(1)賃金要件の撤廃

「月額8.8万円以上」という賃金要件を撤廃します。撤廃の時期は、全国の最低賃金の引上げ状況を見極めて判断します(法律の公布から3年以内)。

(2)企業規模要件の段階的撤廃

10年かけて段階的に企業規模要件を縮小・撤廃します。

- 従業員36人以上の企業:2027年10月適用

- 従業員21人以上の企業:2029年10月適用

- 従業員11人以上の企業:2032年10月適用

- 従業員10人以下の企業:2035年10月適用

(3)個人事業所の適用対象拡大

常時5人以上を使用する個人事業所は、業種にかかわらず社会保険の適用対象になります(2029年10月から)。

加入拡大のメリット

第1号被保険者(自営業者など)として国民年金と国民健康保険に加入していた方が、第2号被保険者(会社員など)になると、以下のメリットがあります。

- 保険料の半分を会社が負担してくれる

- 将来の年金額が増える(基礎年金に加えて厚生年金を受給)

- 傷病手当金や出産手当金を受給できる

具体例

例えば、50人以下の企業で年収130万円、週20時間以上働く方の場合:

改正前

- 本人負担:月23,600円(全額自己負担)

- 給付:基礎年金のみ

改正後

- 本人負担:月12,500円(会社が半分負担)

- 給付:基礎年金+厚生年金

新たに加入対象となる方への支援

企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者に対しては、3年間、保険料負担を軽減できる特例的・時限的な措置を実施します。

具体的には、事業主が法令で定めた負担割合を超えて保険料を多く支払うことで、労働者の負担を軽減できます(最大3年間)。事業主が多く支払った分は、制度全体で支援します。

2. 在職老齢年金の見直し

年金を受給しながら働く高齢者が、年金を減額されにくくなります

在職老齢年金とは、一定の賃金を有する高齢者について、本来受給できる年金を減額する仕組みです。現在は、働く高齢者の賃金と厚生年金の合計が50万円(2024年度)を超えると、厚生年金が減額されます。

改正内容

支給停止の基準額を50万円から62万円へ引き上げます(2026年4月から)。

これにより、賃金が52万円に達するまでは、在職老齢年金制度による支給停止の影響を受けなくなります。高齢者の活躍を後押しし、働きたい人がより働きやすい仕組みになります。

3. 遺族年金の見直し

遺族厚生年金の男女差を解消し、こどもが遺族基礎年金を受け取りやすくなります

(1)遺族厚生年金の男女差解消

現行制度では、妻と夫で遺族厚生年金の受給要件に差がありました。

改正前

- 夫の死亡時に30歳未満の妻:5年のみ受給

- 夫の死亡時に30歳以上の妻:生涯受給

- 妻の死亡時に55歳未満の夫:受給できない

- 妻の死亡時に55歳以上の夫:生涯受給(60歳までは支給停止)

改正後(2028年4月から、20年かけて段階的に実施)

- 60歳未満の妻・夫:5年間の有期給付(増額)+配慮措置

- 死亡分割により老齢厚生年金が増額

- 年収850万円以上の方も受け取れるように

- 配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続

(2)遺族基礎年金を受け取れるこどもの範囲拡大

こどもを養育している人の状況にかかわらず、こどもが遺族基礎年金を受給できるようになります(2028年4月から)。

これにより、例えば以下の場合でも、こどもが遺族基礎年金を受け取れるようになります:

- こどもの生計を維持している配偶者が再婚した場合

- こどもの生計を維持している配偶者の収入が850万円以上の場合

- 被保険者が死亡した後に、離婚していた元配偶者がこどもを引き取った場合

4. 保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げ

一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担いただき、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくします

現在、標準報酬月額の上限は65万円です。この上限を超える賃金を受け取っている方は、実際の賃金に対する保険料の割合が低く、収入に応じた年金を受け取ることができない状態になっています。

改正内容

標準報酬月額の上限を段階的に引き上げます。

- 65万円→68万円:2027年9月から

- 68万円→71万円:2028年9月から

- 71万円→75万円:2029年9月から

対象となるのは、現在の標準報酬月額の上限(65万円)を超える賃金を受け取っている方です。賞与も含めると、年収1,000万円程度に相当します。

新たな上限に該当する方や企業の保険料は増えますが、将来の年金額も増えます。

5. こどもがいる場合の加算の見直し

加算額が引き上げられ、対象者の範囲も拡大されます

年金には、こどもを養育している年金受給者の方に対し、年金額を加算する仕組みがあります。今回、この加算額の引上げに加え、対象者の範囲を広げます(2028年4月から)。

改正内容

(1)加算額の引上げ

- 1人目・2人目:年額234,800円 → 年額281,700円

- 3人目以降:年額78,300円 → 年額281,700円

(2024年度価格)

(2)対象者の範囲拡大

老齢基礎年金のみを受給されている方なども対象になります。

具体例

配偶者とこども3人を残し、不慮の事故で死亡した場合の遺族基礎年金(配偶者へ支給):

- 改正前:年額1,363,900円

- 改正後:年額1,661,100円

年間約30万円の増額となります。

6. 将来の基礎年金の給付水準の底上げ

経済が好調に推移しない場合の措置

物価や賃金が上昇し経済の局面が変わってきている中で、社会や経済の変化を見極め、次の財政検証(2029年の予定)で、基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、給付と負担の均衡をとりつつ、厚生年金の方も受給する基礎年金の将来の給付水準を上昇させるため、措置を講じます。

この措置を講じたことにより、基礎年金と厚生年金の報酬比例部分の合計額が低下する方には、その影響を緩和するための措置を講じます。

保険料への影響

公的年金の保険料水準は固定されており、この措置によって変更されることはありません。

生涯の年金受給総額への影響

令和6年財政検証を基に機械的に計算すると、モデル年金(1人分)でみれば、62歳以下の男性、66歳以下の女性は、生涯に受け取る年金総額が増える見込みです。

制度改正のスケジュール

主な改正内容の施行日は以下の通りです。

| 改正内容 | 施行日 |

|---|---|

| 在職老齢年金の見直し | 2026年4月 |

| 短時間労働者支援 | 2026年10月 |

| 標準報酬月額の上限引上げ | 2027年9月から段階的に |

| 遺族年金の見直し | 2028年4月(20年かけて段階的に) |

| 子の加算 | 2028年4月 |

| 個人事業所の適用対象拡大 | 2029年10月 |

| 企業規模要件の撤廃 | 2027年10月から段階的に |

| 賃金要件撤廃 | 公布から3年以内 |

日本の年金制度の特徴

賦課方式と積立方式のハイブリッド

日本の年金制度は、現役世代が納めた保険料をその時々の受給者の年金給付に充てる「賦課方式」を基本としていますが、過去に形成された積立金も活用する「ハイブリッド方式」をとっています。

厚生年金の財源は、保険料収入が約7割、国庫負担が約2割、積立金が約1割となっています。

人口構造や就業構造の変化に対応する仕組み

基礎年金は、受給者がどの制度にどれだけ加入していたかにかかわらず、給付の費用を、その時の現役世代の負担能力(人数比)で分担する「国民年金と厚生年金で支え合う仕組み」です。

国民全体で支え合うことにより、産業構造や就業構造が変化する中でも、安定的に基礎年金が給付できます。

所得再分配機能

公的年金には、所得の低い方に比較的手厚い給付を行い支え合う仕組み(所得再分配機能)があります。

厚生年金の保険料は生涯の平均賃金に比例しますが、給付は「厚生年金(生涯の平均賃金に比例)+ 基礎年金(定額)」となるため、生涯の平均賃金が半分でも、給付は半分以上になります。

まとめ

2025年の年金制度改正は、働き方や家族の形が多様化している現代社会に対応し、誰もが安心して老後を迎えられるよう、年金制度の機能を強化するものです。

主なポイントは以下の通りです:

- 社会保険の加入対象が拡大し、週20時間働けば、勤め先にかかわらず加入できるようになります

- 在職老齢年金の基準額が引き上げられ、働く高齢者が年金を減額されにくくなります

- 遺族年金の男女差が解消され、こどもが遺族基礎年金を受け取りやすくなります

- 高所得者の保険料と年金額の上限が引き上げられ、より公平な制度になります

- こどもの加算額が増額され、子育て世帯への支援が強化されます

- 将来の基礎年金の給付水準を維持するための仕組みが整備されます

これらの改正により、働き方に中立的で、ライフスタイルや家族構成の多様化に対応した年金制度が実現します。

企業に求められる対応と社内教育の重要性

今回の年金制度改正は、企業の人事・労務管理に大きな影響を与えます。特に、社会保険の加入対象拡大については、段階的に施行されるため、企業は計画的な対応が必要です。

企業が取り組むべきこと

- 短時間労働者の労働時間や賃金の把握と管理体制の整備

- 社会保険加入対象となる従業員への説明と手続き

- 保険料負担の増加を踏まえた経営計画の見直し

- 人事・総務担当者への制度改正内容の周知徹底

- 従業員からの問い合わせに対応できる体制づくり

eラーニングで効率的な社内教育を

株式会社エレファンキューブは、複雑な年金制度改正の内容を、わかりやすく、効率的に社内で共有するためのeラーニング教材制作を支援しています。

エレファンキューブのeラーニング教材でできること

- ✓ 年金制度改正の全体像をわかりやすく解説

- ✓ 人事・総務担当者向けの実務対応マニュアル

- ✓ 従業員向けの制度説明(パート・アルバイト向け、高齢者向けなど対象者別)

- ✓ よくある質問と回答集

- ✓ 理解度チェックテストによる教育効果の測定

専門用語を使わず、誰でも理解できるコンテンツ制作

年金制度は専門用語が多く、従業員への説明が難しいと感じている企業も多いのではないでしょうか。エレファンキューブでは、専門家の監修のもと、図表やイラストを活用し、誰にでもわかりやすい教材を制作します。

時間と場所を選ばない効率的な学習

eラーニングなら、従業員一人ひとりが自分のペースで学習できます。集合研修の日程調整や会場確保の手間もかかりません。また、制度改正の内容が変更された場合でも、教材の更新が容易です。

年金制度改正への対応でお困りの企業様は、ぜひ株式会社エレファンキューブにご相談ください。御社の状況に合わせた最適なeラーニング教材をご提案いたします。

最終更新日: 2025-11-19