企業研修や教育プログラムの効果に満足していますか?「時間をかけて作った教材なのに学習効果が上がらない」「受講者のモチベーションが続かない」「投資に見合った成果が得られない」といった課題を抱える組織は少なくありません。

これらの問題を解決する鍵が「インストラクショナルデザイン」です。従来の経験や勘に頼った教材制作ではなく、科学的根拠に基づいて学習効果を最大化する設計手法として、世界中の教育機関や企業で活用されています。

本記事では、2,000件以上のeラーニング・デジタル教材制作実績を持つエレファンキューブが、インストラクショナルデザインの基本から実践的な活用方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。ADDIEモデル、ガニェの9教授事象、ブルームのタキソノミーなど主要理論の詳細から、実際の教材制作での活用方法まで、包括的にご紹介します。

インストラクショナルデザインとは|教育効果を科学的に高める設計手法

インストラクショナルデザイン(Instructional Design、ID)とは、学習の「効果」「効率」「魅力」を科学的に高めるための教育設計手法です。直訳すると「教育設計」となりますが、単なる教材作成ではなく、学習者が確実に目標を達成できるよう体系的にアプローチする方法論を指します。

インストラクショナルデザインの3つの要素

効果(Effectiveness):学習者が設定された目標を確実に達成できること

効率(Efficiency):最小限の時間とコストで最大の学習成果を得られること

魅力(Appeal):学習者が主体的に学習に取り組み、継続できること

これら3つの要素を同時に満たすことで、真に価値のある教育プログラムが実現します。

歴史的背景と発展

インストラクショナルデザインは、第二次世界大戦中の米軍における効率的な訓練手法の研究から始まりました。短期間で大量の兵士を訓練する必要性から、心理学や学習理論に基づいた体系的な教育設計が開発されたのです。

戦後、この手法は民間企業や教育機関に広がり、特に1960年代以降のコンピュータ技術の発展とともに、現在のeラーニングやデジタル教材制作の基盤となりました。

従来の教材制作との違い

従来の教材制作:

- 制作者の経験や勘に依存

- 内容の網羅性を重視

- 一方向的な情報伝達

- 効果測定が曖昧

インストラクショナルデザイン:

- 科学的理論に基づく設計

- 学習目標の明確化

- 双方向的な学習体験

- 定量的な効果測定

現代における重要性

デジタル化が進む現代において、インストラクショナルデザインの重要性はますます高まっています。リモートワークの普及、人材育成の効率化、個別最適化された学習の需要など、現代の課題解決にインストラクショナルデザインは不可欠な手法となっています。

インストラクショナルデザインの5つの基本理論

インストラクショナルデザインには、長年の研究と実践によって確立された複数の理論とモデルがあります。ここでは、教材制作において特に重要な5つの基本理論をご紹介します。

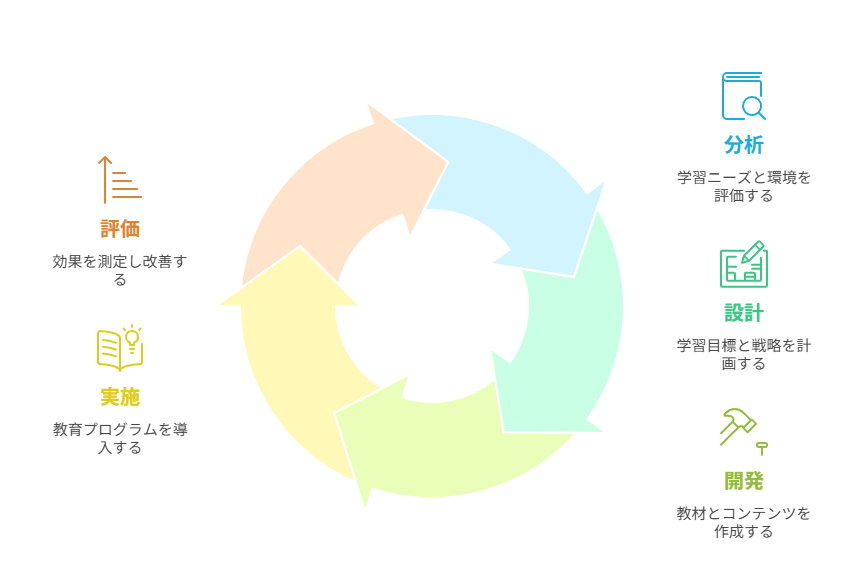

理論1: ADDIEモデル|体系的な設計プロセス

ADDIEモデルは、インストラクショナルデザインの最も基本的なプロセスモデルです。以下の5つの段階から構成されます:

- 分析(Analysis):学習者、環境、課題の分析

- 設計(Design):学習目標、評価方法、戦略の設計

- 開発(Development):教材・コンテンツの制作

- 実施(Implementation):教育プログラムの導入・運用

- 評価(Evaluation):効果測定と改善

このモデルは循環的であり、評価結果を基に継続的な改善を行います。

理論2: ガニェの9教授事象|効果的な学習プロセス

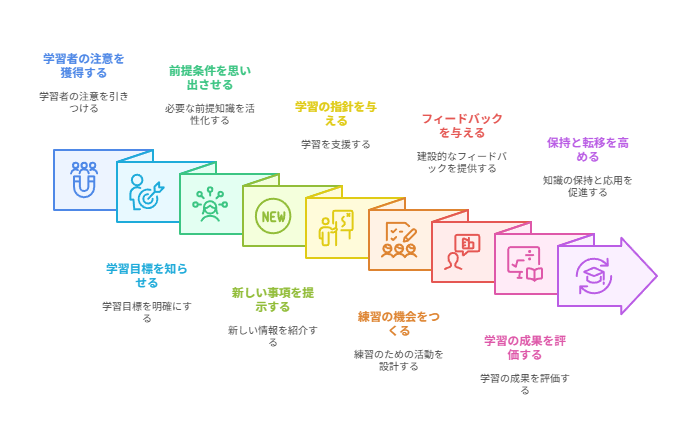

学習心理学者ロバート・M・ガニェが提唱した、人の学習プロセスに基づく9つの教授活動です:

導入段階:

- 学習者の注意を獲得する

- 学習目標を知らせる

- 前提条件を思い出させる

展開段階:

- 新しい事項を提示する

- 学習の指針を与える

- 練習の機会をつくる

- フィードバックを与える

まとめ段階:

- 学習の成果を評価する

- 保持と転移を高める

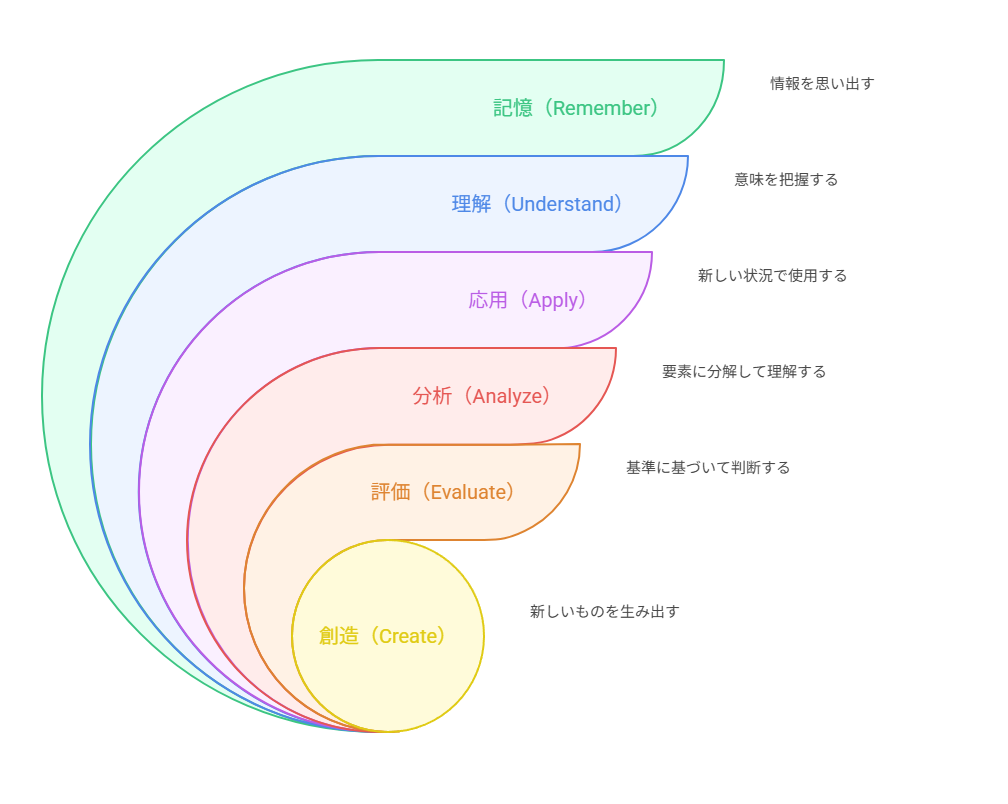

理論3: ブルームのタキソノミー|学習目標の体系化

教育心理学者ベンジャミン・ブルームが開発した、認知領域における学習目標の分類体系です:

- 記憶(Remember):情報を思い出す

- 理解(Understand):意味を把握する

- 応用(Apply):新しい状況で使用する

- 分析(Analyze):要素に分解して関係を理解する

- 評価(Evaluate):基準に基づいて判断する

- 創造(Create):新しいものを作り出す

この階層構造により、段階的で効果的な学習目標設定が可能になります。

理論4: ARCSモデル|学習動機の向上

ジョン・M・ケラーが開発した、学習者の動機を高めるための4つの要素:

- 注意(Attention):興味・関心を引く

- 関連性(Relevance):学習者にとっての価値を示す

- 自信(Confidence):成功への期待を持たせる

- 満足感(Satisfaction):達成感を与える

理論5: メリルの第一原理|効果的な学習環境

デビッド・メリルが提唱した、効果的な学習に共通する5つの原理:

- 問題中心:現実的な問題解決を中心とする

- 活性化:既存の知識・経験を活用する

- 実演:新しいスキルを実演して見せる

- 応用:学習者が新しいスキルを応用する

- 統合:学習内容を日常業務に統合する

これらの理論は相互に補完し合い、包括的な教材設計の基盤となります。

ADDIEモデルの実践|体系的な教材設計プロセス

ADDIEモデルは、インストラクショナルデザインの実践において最も広く活用されているプロセスモデルです。各段階での具体的な活動と、実際の教材制作での活用方法を詳しく解説します。

分析(Analysis)段階|学習の基盤を固める

分析段階は、効果的な教材制作の土台となる最も重要なフェーズです。

学習者分析:

- 対象者の基礎知識・スキルレベル

- 学習スタイルと好み

- 技術的環境(デバイス、ネットワーク等)

- 時間的制約と学習可能な環境

課題分析:

- 現在の業務パフォーマンスと理想的な状態のギャップ

- 問題の根本原因(知識不足、スキル不足、環境要因等)

- 教育で解決可能な課題の特定

環境分析:

- 組織の文化と学習に対する姿勢

- 利用可能なリソース(予算、時間、人材)

- 技術的インフラと制約

設計(Design)段階|学習の設計図を作成

分析結果を基に、具体的な学習プログラムの設計を行います。

学習目標の設定:

- SMART原則(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限)の適用

- ブルームのタキソノミーを活用した段階的目標設定

- 行動動詞を用いた明確な表現

評価方法の決定:

- 形成的評価(学習過程での理解度確認)

- 総括的評価(最終的な達成度測定)

- 評価基準とルーブリックの作成

学習戦略の選択:

- 学習内容に最適な教授法の選択

- メディアとテクノロジーの活用方針

- インタラクティブ要素の設計

開発(Development)段階|教材を具体化

設計に基づいて、実際の教材・コンテンツを制作します。

コンテンツ制作:

- 学習内容の構造化と順序付け

- 視覚的デザインとユーザビリティの最適化

- マルチメディア要素(動画、音声、アニメーション)の活用

プロトタイプ作成:

- 小規模なテスト版の制作

- 主要機能の動作確認

- ユーザビリティテストの実施

品質保証:

- コンテンツの正確性確認

- 技術的な動作テスト

- アクセシビリティの確保

実施(Implementation)段階|学習プログラムを展開

完成した教材を実際の学習環境に導入します。

導入計画の策定:

- 段階的な展開スケジュール

- 学習者への事前説明と準備

- サポート体制の構築

運用管理:

- 学習進捗の監視

- 技術的サポートの提供

- 学習者からのフィードバック収集

継続的サポート:

- 学習者の質問対応

- 追加リソースの提供

- モチベーション維持の施策

評価(Evaluation)段階|効果を測定し改善

学習プログラムの効果を多角的に評価し、継続的な改善を行います。

カークパトリックの4段階評価:

- 反応(Reaction):学習者の満足度

- 学習(Learning):知識・スキルの習得度

- 行動(Behavior):実務での行動変容

- 結果(Results):組織への貢献度

データ収集と分析:

- 学習履歴データの分析

- アンケートとインタビュー

- 業務パフォーマンスの測定

改善サイクル:

- 評価結果に基づく課題の特定

- 改善策の立案と実施

- 継続的なモニタリング

エレファンキューブでは、これらのADDIEプロセスを2,000件以上の制作プロジェクトで実践し、各業界・用途に最適化された独自のノウハウを蓄積しています。

ガニェの9教授事象|効果的な学習プロセスの設計

ガニェの9教授事象は、人の学習プロセスに基づいて体系化された教授活動のフレームワークです。各段階での具体的な実践方法をご紹介します。

導入段階:学習への準備

1. 学習者の注意を獲得する

- 興味深い事例やクイズで関心を引く

- 視覚的なインパクトのある画像や動画を活用

- 現実的な問題提起で当事者意識を醸成

2. 学習目標を知らせる

- 「この研修で何ができるようになるか」を明確に提示

- 学習者にとってのメリットを具体的に説明

- 達成基準と評価方法を事前に共有

3. 前提条件を思い出させる

- 既習内容の簡潔な復習

- 関連する業務経験の振り返り

- 新しい学習内容との関連性を明示

展開段階:新しい知識・スキルの習得

4. 新しい事項を提示する

- 論理的で理解しやすい順序での情報提示

- 具体例と抽象概念のバランス

- 認知負荷を考慮した情報量の調整

5. 学習の指針を与える

- 学習方法やコツの提示

- 注意すべきポイントの強調

- 効果的な記憶方法の指導

6. 練習の機会をつくる

- 段階的な難易度設定

- 多様な練習形式の提供

- 実務に近いシミュレーション

7. フィードバックを与える

- 即座で具体的なフィードバック

- 正解だけでなく、思考プロセスへの言及

- 改善点と次のステップの明示

まとめ段階:学習の定着と応用

8. 学習の成果を評価する

- 多角的な評価方法の活用

- 自己評価と他者評価の組み合わせ

- 達成度の可視化

9. 保持と転移を高める

- 実務での応用方法の具体的提示

- 継続学習のためのリソース提供

- フォローアップ研修の計画

ブルームのタキソノミーの活用|学習目標の体系的設計

ブルームのタキソノミーは、学習目標を6つの認知レベルに分類し、段階的な学習設計を可能にします。

認知領域の6段階と実践活用

1. 記憶(Remember)

- 基本的な事実や概念の暗記

- 用語の定義、手順の記憶

- 活用例:「安全規則を3つ挙げなさい」

2. 理解(Understand)

- 意味の把握と説明

- 概念間の関係性の理解

- 活用例:「品質管理の重要性を説明しなさい」

3. 応用(Apply)

- 学習した知識の新しい状況での使用

- 手順やルールの実践

- 活用例:「この事例に適切な対応方法を適用しなさい」

4. 分析(Analyze)

- 要素への分解と関係性の理解

- 問題の構造分析

- 活用例:「この問題の原因を要素別に分析しなさい」

5. 評価(Evaluate)

- 基準に基づく判断と評価

- 批判的思考の活用

- 活用例:「提案された解決策を評価し、最適案を選択しなさい」

6. 創造(Create)

- 新しいアイデアや解決策の創出

- 統合的思考の活用

- 活用例:「新しい業務改善案を設計しなさい」

実践での活用ポイント

- 段階的な目標設定:低次から高次へ順序立てて設計

- 評価問題の設計:各レベルに応じた適切な評価方法

- 難易度調整:学習者のレベルに応じた最適な認知負荷

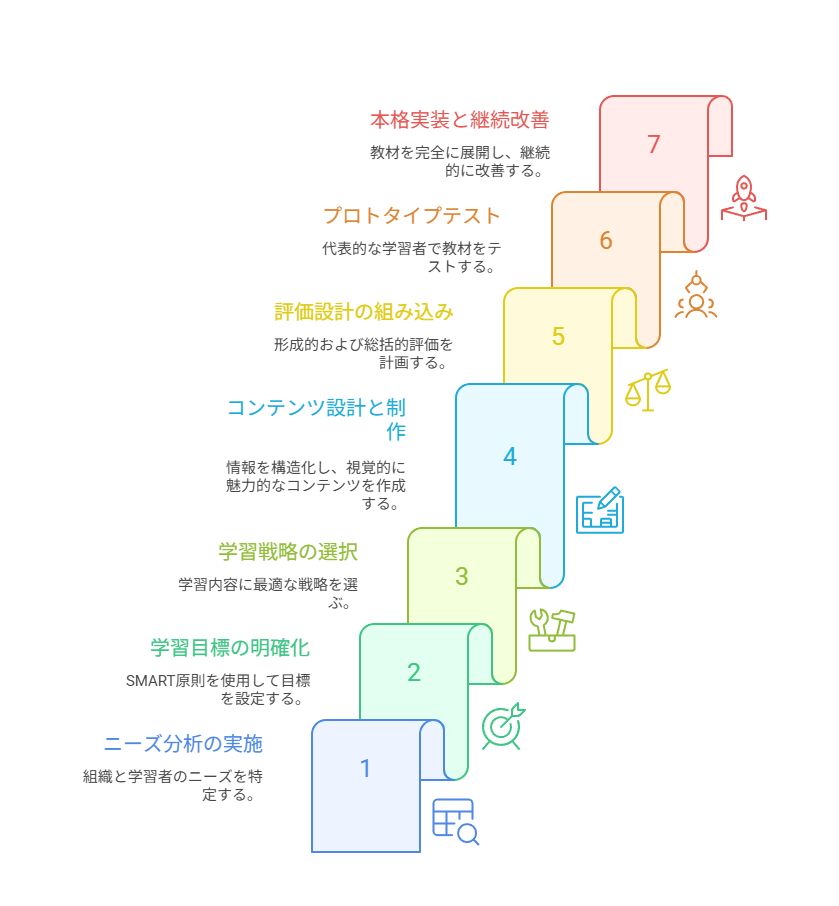

効果的な教材設計の実践手順|7ステップガイド

2,000件以上の制作実績から導き出された、効果的な教材設計の実践的手順をご紹介します。

ステップ1: ニーズ分析の実施

組織課題の特定:

- 業務パフォーマンスの現状把握

- 理想的な状態との具体的なギャップ分析

- 教育で解決可能な課題の切り分け

学習者の現状把握:

- 知識・スキルレベルの詳細調査

- 学習環境と制約条件の確認

- モチベーションと学習意欲の分析

ステップ2: 学習目標の明確化

SMART原則の適用:

- Specific(具体的):何を、どの程度まで

- Measurable(測定可能):定量的な指標設定

- Achievable(達成可能):現実的な目標レベル

- Relevant(関連性):業務との直接的関連

- Time-bound(期限):達成期限の明確化

行動動詞の活用:

- 「理解する」→「説明できる」「分類できる」

- 「習得する」→「実行できる」「応用できる」

- 測定可能な表現への変換

ステップ3: 学習戦略の選択

学習内容に応じた手法選択:

- 知識習得:講義型、読み物、動画

- スキル習得:実習、シミュレーション、ロールプレイ

- 態度変容:事例研究、ディスカッション

メディアの最適化:

- 学習内容と学習者特性に応じた選択

- マルチメディア効果の活用

- アクセシビリティの確保

ステップ4: コンテンツ設計と制作

情報の構造化:

- 論理的な順序での情報配置

- チャンク化による認知負荷の軽減

- 関連性の明確な提示

視覚的デザイン:

- 一貫性のあるデザインシステム

- 認知負荷理論に基づくレイアウト

- ユニバーサルデザインの適用

ステップ5: 評価設計の組み込み

形成的評価:

- 学習過程での理解度確認

- 即座のフィードバック提供

- 学習方向の修正機能

総括的評価:

- 最終的な達成度測定

- 実務応用能力の確認

- 長期的な効果測定

ステップ6: プロトタイプテスト

小規模テスト実施:

- 代表的な学習者での試行

- ユーザビリティの確認

- 技術的問題の特定

フィードバック収集:

- 学習者の反応と意見

- 学習効果の予備測定

- 改善点の具体的特定

ステップ7: 本格実装と継続改善

段階的展開:

- パイロット実施から全体展開

- リスク管理と問題対応

- サポート体制の構築

効果測定と改善:

- 定期的な効果測定

- データに基づく改善実施

- 継続的な最適化

業界別応用事例|実践的な活用方法

インストラクショナルデザインは、業界や目的に応じて柔軟に適用できます。主要業界での活用事例をご紹介します。

製造業での活用事例

安全教育の体系的設計:

- VRを活用した危険体験シミュレーション

- 段階的な安全意識向上プログラム

- 実際の事故事例に基づく学習設計

技能伝承の効率化:

- ベテラン技術者の暗黙知の可視化

- 動画とインタラクティブ教材の組み合わせ

- 習熟度に応じた個別学習パス

多言語対応の実現:

- 視覚的な教材設計による言語障壁の軽減

- 文化的背景を考慮したコンテンツ設計

- 段階的な日本語習得支援

金融業での活用事例

コンプライアンス教育:

- 法令改正に対応した迅速な教材更新

- 実際の違反事例を基にしたケーススタディ

- 理解度テストと継続的なフォローアップ

商品知識の習得:

- 複雑な金融商品の分かりやすい解説

- 顧客タイプ別の提案シミュレーション

- 最新商品情報の効率的な展開

顧客対応スキル向上:

- ロールプレイング型の実践的訓練

- 困難な顧客対応事例の学習

- コミュニケーションスキルの段階的向上

IT業界での活用事例

技術研修の最適化:

- 実際のプロジェクトを模擬した学習環境

- 最新技術動向の迅速な教材化

- 個人のスキルレベルに応じた学習パス

プロジェクト型学習:

- 実践的な問題解決能力の育成

- チームワークとコミュニケーション能力の向上

- 成果物を通じた学習効果の可視化

継続学習の仕組み:

- マイクロラーニングによる日常的な学習

- 最新技術情報の定期的な配信

- 学習コミュニティの形成支援

医療・介護での活用事例

専門知識の習得:

- 医学的根拠に基づく正確な情報提供

- 症例を基にした実践的な学習

- 継続的な知識更新の仕組み

実技訓練の設計:

- シミュレーション技術を活用した安全な練習環境

- 段階的なスキル習得プログラム

- 実際の現場を想定した訓練設計

安全管理教育:

- 医療事故防止のための体系的教育

- インシデント事例を活用した学習

- チーム医療における連携強化

よくある質問|インストラクショナルデザインの疑問を解決

Q1: インストラクショナルデザインと従来の教材制作の違いは?

A1: 最大の違いは「科学的根拠に基づく設計」です。従来の教材制作が制作者の経験や勘に依存していたのに対し、インストラクショナルデザインは学習理論や認知科学の知見を活用します。また、学習目標の明確化、体系的な設計プロセス、定量的な効果測定など、より戦略的なアプローチを取ります。

Q2: 小規模な組織でも活用できますか?

A2: はい、規模に関係なく活用できます。インストラクショナルデザインの原理は普遍的であり、小規模組織では特に効率性の向上が期待できます。限られたリソースを最大限活用し、短期間で高い学習効果を得ることが可能です。

Q3: 既存の教材をインストラクショナルデザインで改善できますか?

A3: 可能です。既存教材の分析から始めて、学習目標の明確化、構造の最適化、評価方法の改善などを段階的に実施できます。完全な作り直しではなく、部分的な改善からスタートすることも効果的です。

Q4: 効果測定はどのように行いますか?

A4: カークパトリックの4段階評価モデルを基本とします。反応(満足度)、学習(知識・スキル習得)、行動(実務での変化)、結果(組織への貢献)の4つのレベルで多角的に評価します。定量的データと定性的フィードバックを組み合わせることが重要です。

Q5: 最新技術(AI、VR等)との組み合わせは可能ですか?

A5: 非常に効果的です。AIによる個別最適化、VRによる没入型体験、ARによる実践的訓練など、最新技術とインストラクショナルデザインの組み合わせは学習効果を大幅に向上させます。ただし、技術ありきではなく、学習目標に応じた適切な選択が重要です。

Q6: 導入にはどの程度の期間が必要ですか?

A6: プロジェクトの規模により異なりますが、小規模な教材で2-3ヶ月、大規模なプログラムで6-12ヶ月が目安です。ADDIEモデルの各段階を丁寧に実施することで、長期的に高い効果を得られます。

Q7: 専門知識がなくても実践できますか?

A7: 基本的な原理は理解しやすく、段階的に実践できます。ただし、より高い効果を得るためには専門的な知識と経験が重要です。外部の専門家やコンサルタントとの協力も効果的な選択肢です。

Q8: 費用対効果はどの程度期待できますか?

A8: 適切に設計されたプログラムでは、投資額の3-5倍のリターンが期待できます。学習効率の向上、研修時間の短縮、業務パフォーマンスの向上などにより、中長期的に大きな効果を得られます。

エレファンキューブのインストラクショナルデザイン専門性

株式会社エレファンキューブは、インストラクショナルデザインの専門知識と豊富な実践経験を持つeラーニング・デジタル教材制作の専門企業です。

2,000件以上の制作実績

創業以来、様々な業界・規模の組織で2,000件以上のeラーニング・デジタル教材制作を手がけてきました。製造業、金融業、IT業界、医療・介護、公共機関など、幅広い分野での実績があります。

専門資格を持つスタッフ

インストラクショナルデザイナー、教育工学の専門家、認定人間工学専門家など、専門資格を持つスタッフが在籍しています。最新の理論と実践的なノウハウを組み合わせた高品質な教材制作を実現しています。

最新理論の実践的活用

学術的な理論を実際のビジネス現場で活用できる形に翻訳し、実践的な教材制作に活かしています。ADDIEモデル、ガニェの9教授事象、ブルームのタキソノミーなどの理論を、各組織の特性に応じてカスタマイズして適用します。

業界別の深い知識

長年の経験により、各業界特有の課題や要求事項を深く理解しています。業界固有の専門用語、規制要件、文化的背景などを考慮した、実効性の高い教材制作が可能です。

継続的な研究開発

最新の学習理論、教育技術、デジタル技術の動向を継続的に研究し、教材制作に活かしています。AI、VR/AR、マイクロラーニングなど、新しい技術とインストラクショナルデザインの融合にも積極的に取り組んでいます。

まとめ|インストラクショナルデザインで学習効果を最大化

インストラクショナルデザインは、科学的根拠に基づいて学習の効果・効率・魅力を高める強力な手法です。ADDIEモデル、ガニェの9教授事象、ブルームのタキソノミーなどの理論を実践的に活用することで、従来の教材制作では実現できない高い学習効果を得ることができます。

重要なポイントは以下の通りです:

- 体系的なアプローチ:経験や勘ではなく、科学的理論に基づく設計

- 学習者中心の設計:学習者の特性とニーズを最優先に考慮

- 明確な目標設定:測定可能で達成可能な学習目標の設定

- 継続的な改善:評価結果に基づく継続的な最適化

- 実践的な応用:理論を実際のビジネス現場で活用

デジタル化が進む現代において、効果的な人材育成はますます重要になっています。インストラクショナルデザインを活用することで、組織の競争力向上と個人の成長を同時に実現できます。

エレファンキューブでは、2,000件以上の制作実績と専門的な知識を基に、お客様の課題解決に最適なeラーニング・デジタル教材の制作をサポートしています。インストラクショナルデザインを活用した効果的な教材制作をお考えの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご相談はこちら

効果的な教材制作について、専門スタッフが詳しくご説明いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

最終更新日: 2025-09-03